La phagothérapie, une approche innovante dans le traitement des infections bactériennes, utilise des bactériophages spécifiques pour cibler et éliminer les bactéries pathogènes. En pleine émergence, cette méthode pourrait transformer le paysage médical face à l’antibiorésistance croissante. Alors que la France explore encore son potentiel, des défis restent à relever pour intégrer pleinement cette thérapie au sein des pratiques cliniques. Découvrez les enjeux et les perspectives de cette révolution médicale en devenir.

Définition de la phagothérapie

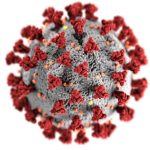

La phagothérapie est une approche thérapeutique fascinante, souvent considérée comme une alternative aux antibiotiques traditionnels. Elle utilise des virus spécifiques, appelés bactériophages, pour cibler et détruire les bactéries pathogènes. Ce mode de traitement est particulièrement pertinent dans un contexte où la résistance aux antibiotiques est croissante, rendant certains traitements inefficaces. Cliquez ici pour d’autres détails sur la définition de la phagothérapie.

A découvrir également : La science du collagène : Comprendre son importance pour la santé globale

Mécanismes d’action des bactériophages

Les bactériophages ont un mécanisme d’action unique et précis. Lorsqu’un phage rencontre une bactérie cible, il se fixe à celle-ci et injecte son matériel génétique. Ce processus transforme la bactérie en une usine de reproduction pour le phage, aboutissant à la lyse bactérienne — soit la rupture de la cellule bactérienne et la libération des nouveaux phages qui vont infecter d’autres bactéries.

Cette spécificité fait de la phagothérapie un traitement hautement ciblé et réduit le risque d’effets secondaires, une préoccupation majeure avec les antibiotiques qui détruisent également les bactéries bénéfiques du microbiote humain.

En parallèle : Gummies chanvre : comment s'en servir ?

Histoire de la phagothérapie

L’histoire de la phagothérapie remonte à plus d’un siècle. Elle a été formellement découverte en 1917 par Félix d’Hérelle, un microbiologiste franco-canadien, à l’Institut Pasteur. Les premières applications ont connu un succès limité en raison de la complexité de la production et du manque de compréhension complète du processus. L’essor des antibiotiques dans les années 1940 a mis la phagothérapie en arrière-plan, mais la montée des bactéries multi-résistantes a ravivé l’intérêt pour cette technique séculaire.

Dans les décennies récentes, plusieurs projets de recherche, notamment en France, cherchent à redonner à la phagothérapie une place centrale dans la lutte contre les infections résistantes. Bien qu’elle ne soit pas encore commercialisée en Europe, cette méthode suscite un grand intérêt pour ses avantages potentiels sur les antibiotiques, en termes de sécurité et d’efficacité contre les bactéries résistantes.

Évolution et enjeux de la phagothérapie

Montée de la résistance aux antibiotiques

La montée de la résistance aux antibiotiques représente un défi majeur en santé publique aujourd’hui, entraînant un intérêt renouvelé pour la phagothérapie. L’utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques a favorisé l’émergence de bactéries multi-résistantes, rendant certains traitements conventionnels inefficaces. Des infections autrefois aisément traitables deviennent de véritables menaces, nécessitant le développement de solutions alternatives. C’est dans ce contexte que la phagothérapie est revisitée, exploitant les propriétés des bactériophages pour cibler et détruire spécifiquement les bactéries résistantes.

Innovations et recherche actuelle en phagothérapie

Les innovations en phagothérapie se concentrent sur l’étude des bactériophages dans le traitement de diverses infections, notamment celles causées par des bactéries pathogènes résistantes comme Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. Des projets comme celui du CRIOAc Lyon, « PHAGEinLYON », visent à établir des banques de phages et à réaliser des essais cliniques pour démontrer leur efficacité. L’intérêt croissant pour ce domaine stimule également des collaborations internationales et des partenariats de recherche afin d’identifier et de valider de nouveaux bactériophages tout en optimisant leur production.

Limites réglementaires et besoin de nouvelles études

Malgré l’enthousiasme autour de la phagothérapie, il existe encore des limites réglementaires strictes. Actuellement, aucun bactériophage commercial n’est approuvé en Europe, nécessitant le développement et la validation de nouvelles études cliniques. L’élaboration de protocoles standardisés est indispensable pour obtenir l’autorisation des autorités sanitaires, comme l’ANSM en France, pour un usage plus généralisé des bactériophages en traitement clinique. En parallèle, la recherche continue d’élucider les mécanismes d’action des bactériophages et leur sécurité, consolidant ainsi leur potentiel comme outil thérapeutique incontournable.

Applications et efficacité de la phagothérapie

Cas d’utilisation pour les infections multi-résistantes

La phagothérapie s’impose comme une solution potentielle face à la montée alarmante des bactéries multi-résistantes. En effet, ces virus naturels, les bactériophages, offrent une alternative séduisante aux antibiotiques classiques, souvent inefficaces contre les souches résistantes. Dans les cas d’infections ostéo-articulaires complexes comme celles provoquées par Staphylococcus aureus ou Pseudomonas aeruginosa, les phages sont utilisés comme recours ultime. Leur capacité à cibler avec précision les bactéries pathogènes les rend idéaux pour débloquer des situations médicales critiques où les traitements habituels échouent.

La méthodologie est hautement personnalisée. Elle implique une identification minutieuse des bactéries impliquées, suivie d’un couplage avec les phages adaptés. Bien que cette approche présente des défis logistiques et scientifiques importants, son potentiel pour gérer les infections graves et récalcitrantes est indéniable.

Comparaison des résultats entre phagothérapie et antibiotiques

La comparaison entre la phagothérapie et les traitements antibiotiques traditionnels révèle des différences marquées en matière d’efficacité et de sécurité. D’une part, les antibiotiques, bien qu’étant la norme depuis des décennies, sont confrontés à des taux croissants de résistance bactérienne. D’autre part, les bactériophages, de par leur spécificité biologique, affichent un potentiel à inverser certaines limitations des antibiotiques, notamment en réduisant la flore bénéfique et minimisant le risque de résistance induite.

Les études cliniques initiales montrent que les phages peuvent efficacement réduire le nombre de bactéries résistantes sans altérer l’équilibre microbien de l’hôte. Cette spécificité améliore également la tolérance du traitement, en limitant les effets secondaires souvent associés aux antibiotiques.

Études cliniques et résultats prometteurs

Bien que les essais cliniques formels soient rares en France, des projets pilotes et des recherches suggèrent que la phagothérapie pourrait transformer le paysage de la médecine moderne. Le programme PHAGE in LYON en est un exemple, visant à créer une bibliothèque académique de phages dédiés. Des cohortes de patients participent à des études visant à vérifier l’efficacité des traitements dans des situations réelles, notamment autour des infections nosocomiales résistantes.

Les premiers résultats indiquent que la phagothérapie pourrait être un allié précieux, non seulement contre les résistances bactériennes chroniques mais potentiellement dans la lutte contre les nouvelles menaces sanitaires mondiales telles que le COVID-19. Ainsi, tout en nécessitant des validations rigoureuses et des ajustements réglementaires, les recherches en cours laissent entrevoir des avenues porteuses d’espoir pour accroître l’arsenal thérapeutique des professionnels de santé.

Perspectives d’avenir pour la phagothérapie

Initiatives internationales et recherche collaborative

La phagothérapie s’impose progressivement comme une solution innovante face à l’antibio-résistance, incitant à la création de partenariats mondiaux pour renforcer la recherche et accélérer son développement. Plusieurs pays, dont la France, s’engagent dans des projets collaboratifs visant à structurer la recherche sur les bactériophages. Des initiatives telles que le projet PHAGEinLYON en France démontrent l’engagement à construire une base de données thérapeutique pour guider les futurs essais cliniques. Ces efforts viennent renforcer la création et l’évaluation de protocoles thérapeutiques standardisés, nécessaire pour évaluer la sécurité et l’efficacité clinique des traitements phagiques.

Contributions potentielles à la santé publique et à la gestion des infections

Le potentiel de la phagothérapie dans la santé publique est immense. Elle offre un outil puissant pour lutter contre les infections multirésistantes, réduisant la dépendance excessive aux antibiotiques traditionnels. Cette thérapie pourrait non seulement se limiter aux infections bactériennes aiguës mais aussi jouer un rôle important dans la prévention des infections nosocomiales. En intégrant des phagothérapies, les institutions sanitaires ont la possibilité d’infléchir significativement les courbes de mortalité associées aux infections résistantes. La recherche actuelle explore également les applications possibles dans les pathologies émergentes, telles que la COVID-19, augmentant ainsi l’arsenal de santé publique pour faire face aux crises sanitaires globalisées.

Défis à surmonter pour une adoption généralisée dans la pratique médicale

L’adoption généralisée de la phagothérapie se heurte à plusieurs défis. Le principal reste la réglementation, qui actuellement ne permet pas une utilisation étendue en raison de l’absence de standardisation et de validation clinique suffisante par des essais contrôlés. Des efforts importants sont requis pour surmonter les obstacles réglementaires, notamment à travers une harmonisation des normes internationales qui faciliterait la production et la distribution des bactériophages. En parallèle, le défi logistique d’identifier correctement l’infection bactérienne et de sélectionner les phages appropriés s’avère crucial, nécessitant le développement de technologies diagnostiques rapides. Enfin, les aspects éthiques de l’utilisation des virus comme agents thérapeutiques doivent être soigneusement examinés pour garantir un déploiement conforme aux valeurs sociétales et aux pratiques médicales.